上周三清晨我绕着朝阳南路往南走,街旁的法国梧桐刚落了半树黄叶子,踩在上面沙沙响,路过巷口便利店买热豆浆时,老板擦着柜台玻璃抬头说:“再往南两公里,就是老人们常说的那几个公墓,找路的话看见路口老邮筒往右拐就行。

顺着指引往南,最先撞进眼里的是福安园——朱红色铁门褪了色,门旁老槐树粗得要两个人合抱,树洞里塞着孩子们塞的玻璃弹珠和皱巴巴的小纸条。管理员张叔坐在门房织毛衣,看见我笑:“福安园有三十年了,老住户多,你看那排青石碑,刻字都是当年石匠手写的,现在找不着这样的手艺喽。”往里走,青石板小径弯弯曲曲,碑前摆着各样旧物件:搪瓷茶缸、缺角的收音机、皱成一团的京剧戏票。老槐树底下,常坐着手拿喷壶的李阿姨,她给老伴碑前种了三盆太阳花,水珠落在花瓣上闪着光:“他生前爱喝茉莉茶,我每天来浇花,就像跟他唠唠今天菜价涨了,或者孙子数学考了满分的事。”

再往南走两百米,长青苑的樱树就冒出来了。浅粉色枝桠伸过围墙,清明前后满树繁花像落了层云。门口保安小王说:“这园子十年前建的,主打生态墓园,你看那边竹林和小池塘,好多人就冲这环境来。”进去果然静,樱树下石凳上摆着束白菊,旁边摊着本《读者》,风掀起书页,露出夹在里面的照片——扎马尾的姑娘笑着比耶。不远处,妈妈带着孩子捡樱花,孩子把花瓣放在碑前:“奶奶,这是我捡的花,香不香?”妈妈蹲下来摸孩子头:“奶奶闻得到,她会开心的。”

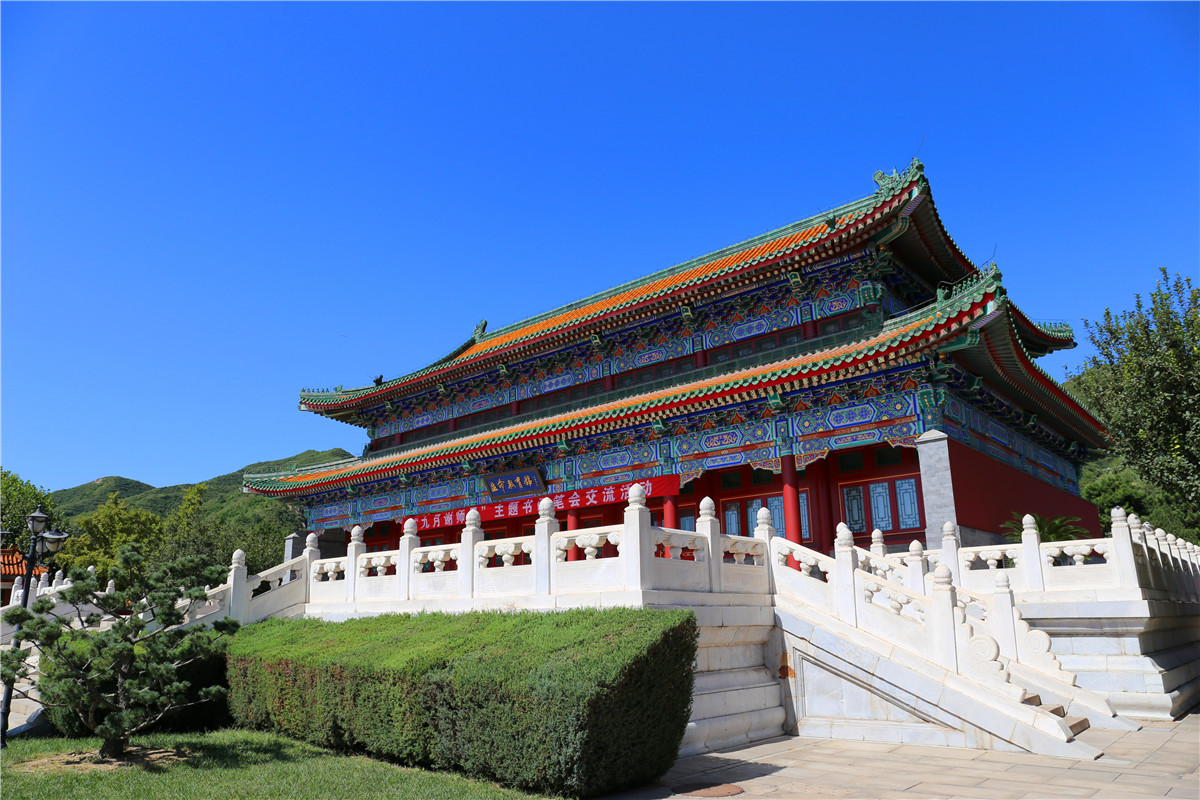

最里头的怀恩堂藏在冬青丛后,朱红色小礼堂飘着檀香,门口志愿者阿姨擦着台阶:“我们这儿不大,但常有信徒来,周末有师傅念经祈福。”礼堂里摆着木椅,墙上挂“慈悲为怀”匾额,角落桌子放着免费香烛。穿灰布衫的老人坐在椅上,手里转着佛珠轻声念叨,阳光漏进窗户照在他鬓角白发上,像撒了层霜。“我老伴信佛,”他说,“这儿有小礼堂,我每周来一次,跟她一起听经,就像她还在我身边。”

傍晚往回走时,看见长青苑樱树下小伙子放着《晴天》,旋律飘得很远;福安园石凳上张叔拿着报纸念,旁边摆着给李阿姨留的豆浆;怀恩堂门口志愿者阿姨端着热茶,跟路过的人打招呼。风里混着槐花香、樱花香,还有远处便利店的豆浆味,一点都不冷。原来朝阳南面的公墓从不是冰冷终点,是生者和逝者的“会客厅”——有人在这儿浇花唠家常,有人在这儿放歌念旧,有人在这儿听经祈福,每块碑后都藏着没说完的话、放不下的牵挂。那些日常的、温热的碎片,把石头堆成了有温度的地方,让“再见”变成了“再见一面”的期待。