每年清明前后,北京城郊的天山陵园总是比平时热闹些。有次我帮朋友去送花,碰到位穿藏青外套的大叔,蹲在碑前摸碑身的刻字,嘴里念叨:“闺女,这碑是朝南的吧?你小时候总说家里的阳台朝南,晒被子特舒服。”那一刻我忽然明白,大家问“墓碑朝南吗”,问的不只是方向,是想给先人找个“舒服”的地方——就像给远走的人,选一间晒得到太阳的房间。

中国人对“朝南”的执念,大概是刻在生活里的。小时候住胡同的大杂院,奶奶总把晒被子的绳子拉在朝南的屋檐下,说“正南的太阳最毒,能把被子里的潮气都蒸出来”;后来搬去楼房,爸妈选户型先看阳台朝向,“朝南的阳台,冬天能晒到午后三点的太阳”。连选墓地这种事,大家第一反应也是“朝南吗”——好像“南”这个方向,自带一种“暖”的属性,能把思念焐得软软的。

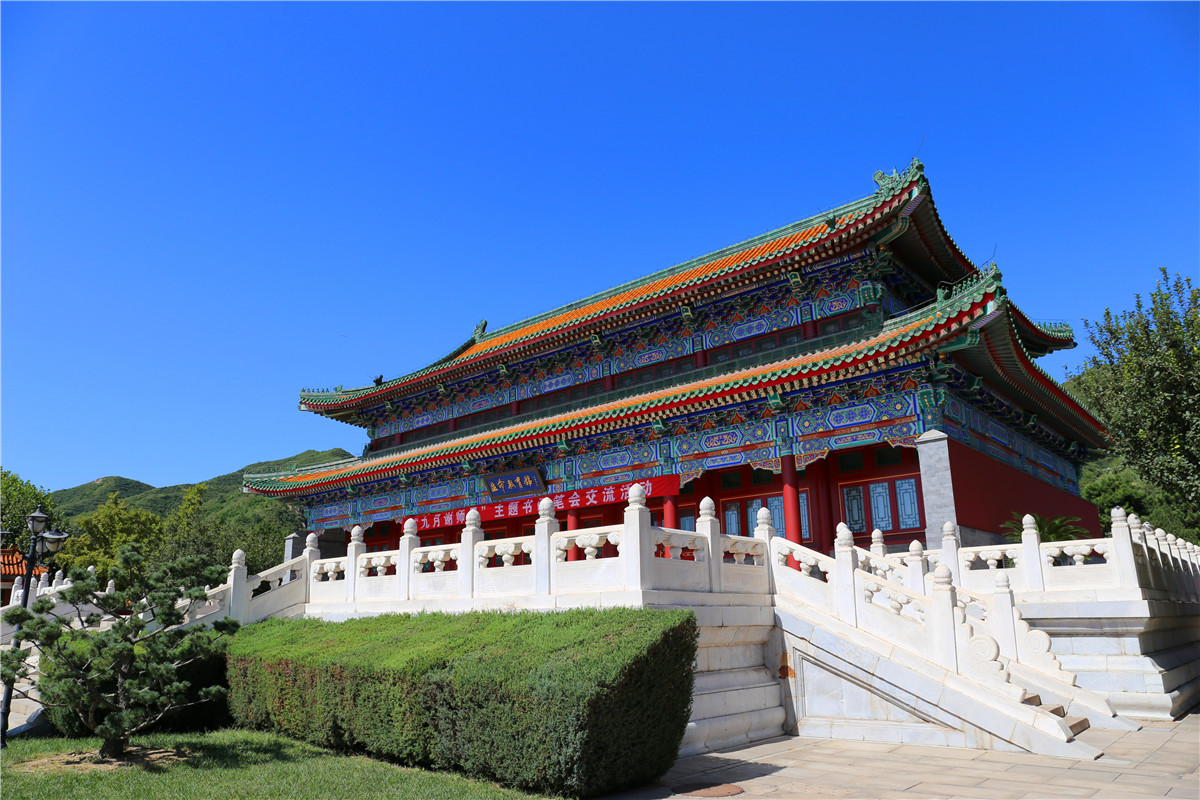

再说天山陵园的实际情况。我特意找管理员张姐聊过,她在这儿干了十三年,对园区的每块地都熟得像自己家阳台。“你看主园区的地形,北高南低,像个摊开的蒲扇,”她指着远处的山坡说,“所以大多数墓碑都是顺着地形走,朝南的。”跟着她往里面走,果然,两边的墓碑大多朝着正南方向,碑前的小供桌能接住上午九点的阳光,到了下午,影子会顺着碑身往西边斜,刚好避开碑上的名字。但张姐也说,不是所有墓碑都朝南:“比如边角的穴位,或者有家属提特殊要求的——去年有位阿姨,说她父亲生前喜欢看夕阳,我们就帮她找了朝西的位置,对着远处的西山;还有个小伙子,要给妈妈选朝北的穴位,因为妈妈生前爱数北斗星。”

其实我觉得,朝向从来不是判断“好”的唯一标准。上个月碰到位穿米白色毛衣的阿姨,蹲在朝西的碑前摆菊花,花瓣是浅粉色的,跟她毛衣的颜色呼应。“我爸以前是美术老师,总说夕阳是大自然的调色盘,”她摸着碑上的刻字,声音轻轻的,“你看现在三点半,阳光刚好照在碑上,跟他以前画的《西山夕照》一模一样。”旁边有位大爷在擦碑,擦得很慢,擦完了对着碑笑:“你看,这阳光照在你照片上,跟你生前在阳台晒被子的样子,一模一样。”风里飘着旁边丁香树的香味,我忽然懂了,大家问“朝南吗”,其实问的是“我的思念,能不能找到一个跟先人有关的‘锚点’”——是阳台的阳光,是西山的夕阳,是北斗星的方向,是所有能让记忆“活过来”的细节。

走出天山陵园的时候,门口的玉兰花刚开,花瓣落在手心里,软得像小时候奶奶织的毛线袜。有位阿姨抱着一束向日葵站在门口,花瓣朝着太阳的方向,她抬头看了眼天空,嘴角翘起来:“我妈生前最喜欢向日葵,说跟着太阳转的花,永远有希望。”风把她的头发吹起来,我忽然觉得,不管墓碑朝哪个方向,只要里面装着思念,只要我们还记着先人的样子,那个地方,就是最温暖的“家”。毕竟,思念从来不是靠方向指引的——它是碑前的一束花,是擦了又擦的照片,是嘴里念叨的“你看,阳光刚好照在你脸上”,是所有关于“舒服”和“熟悉”的执念,是活着的人,给先人的,最温柔的牵挂。