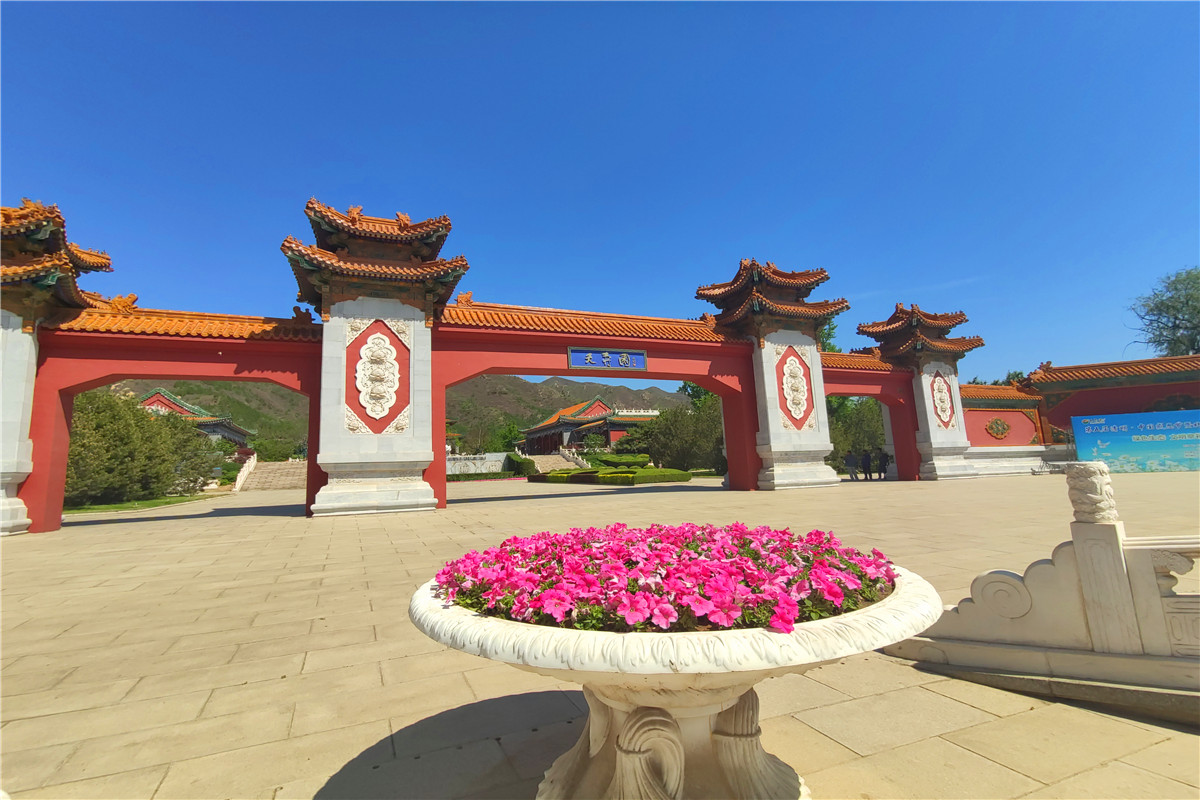

北京的秋总裹着层温凉的雾,等蟒山的枫叶红到第三层,天寿山脚下的松柏倒还凝着深绿——风从十三陵水库吹过来,带着水汽扫过景仰园的朱红门楣,连门环上的铜绿都浸着点"被时光摸过"的柔软。这里挨着明长陵的红墙,是当年明成祖朱棣派礼部尚书寻了三年的"吉壤",如今成了后人安放先人的地方,连山水都带着股"被岁月挑选过"的稳重。

顺着神道往里走,两旁的石象生还留着明清的轮廓,石狮子的耳朵被游客摸得发亮,石马的背上落着几片银杏叶——没有皇家陵寝的威严,倒像把当年的排场揉进了烟火气里。神道尽头拐个弯,是片草坪葬区,青草没过大腿,平置的墓碑刻着简单的名字与生卒年,风一吹草叶摇晃,倒像先人们在轻轻回应。再往深处是树葬区,每棵柏树下都藏着个故事:退休的小学语文老师选了银杏,说"秋天的金黄像课堂上的阳光";当过炮兵的老爷爷选了侧柏,笑称"这树站得直,像我当年的岗哨"。连园区的路灯都做得精巧,是仿明式的宫灯,晚上亮起来,暖黄的光洒在墓碑上,像给先人们盖了层温柔的毯子。

"景仰园"的名字,原是藏着中国人最朴素的心意——不是"安葬"不是"存放",是"景仰"。景仰父亲自行车后座的风,景仰母亲灶台上的粥香,景仰那些没说出口的"我想你"。园区里有座怀思亭,木柱子上刻着游客的留言:"奶奶的桂花糖,还在风里飘" "爸爸的收音机,还在山那边响"。上周碰到位穿藏青外套的阿姨,蹲在墓碑前擦照片——照片里的小姑娘扎着羊角辫,阿姨轻声说:"她小时候总闹着来十三陵爬山,说喜欢这里的风能'吹到云里',现在终于能留在这儿了。"风掀起她的衣角,我看见墓碑上的小姑娘,笑得眼睛弯成月牙。

其实在这里,最打动人的从来不是"规格"或"排场",是细节里的温度。保洁阿姨会蹲在台阶缝里拔草,说"这是先人们的家,得干净";导览员碰到游客问路,会笑着指"松树林第三棵树,树洞里塞过小朋友的糖纸";连卖矿泉水的大爷都记得常客——"张婶又来啦?您上次说要找的野菊花,我给您采了一把"。有次清晨来,看见位老爷爷坐在石凳上拉二胡,曲子是《茉莉花》,弦声飘得很远,连枝头的麻雀都停了听。他说:"我老伴儿爱听这个,她葬在那边的桃树下,春天开桃花的时候,我就来拉给她听。"阳光穿过松针洒在他身上,二胡的弦上闪着光,像老伴儿的眼睛。

站在景仰园的最高处往远看,长陵的城楼在雾里若隐若现,十三陵水库的波光像撒了把碎银。风里飘着松针的香气,混着远处桃林的甜意——原来最好的思念,从来不是把人"锁"在墓碑里,是让他们变成风,变成树,变成山脚下的云,永远陪着我们。就像那位拉二胡的老爷爷说的:"她没走,她在风里,在花里,在我拉的每一句曲子里。"风又吹过来,我摸了摸身边的侧柏,树皮的纹路硌得手心发痒,突然想起爷爷生前说过的话:"等我走了,就把我放在有山有水的地方,能看见你们的地方。"原来这里,就是他要找的"地方"。