清晨的风里还裹着些没散透的寒气,我在楼下早餐铺买豆浆时,看见张阿姨举着手机凑在公告栏前,鼻尖冻得通红——“小夏,你帮我看看,这太子峪的班车今年是几点从咱们社区发啊?”公告栏上的A4纸皱巴巴的,标题是“2024年太子峪陵园清明祭扫专线安排”,纸角沾着豆浆渍,显然已经被不少人摸过。

每年清明前两周,太子峪的班车都会变成社区里的“民生大事”。去年我陪奶奶去祭扫,坐的就是这趟车。从西罗园社区出发,沿南三环往西经方庄、公主坟,最后到太子峪陵园,全程约40分钟。车身上喷着蓝底白字的“太子峪陵园清明专线”,车头挂着红绸带,远远就能认出来。社区门口的凉亭里总坐着穿红马甲的志愿者,见人过来就递小卡片:“这是路线图,乘车点在那边大树下”,卡片背面还写着“请带身份证,禁止携带易燃物品”。

说到注意事项,我想起去年的乌龙——奶奶非要带一筐自己蒸的包子给爷爷,说“他生前最爱吃这个”,结果被志愿者拦下来。小姑娘笑着解释:“陵园不让烧食物,您可以放在碑前,或者带回去自己吃,爷爷肯定不想让您浪费。”后来她帮我们把包子装进保鲜袋,还找了个干净纸盒子垫着。还有乘车时间,去年我们8点去排队,前面已经有二十多人,志愿者说:“高峰是9点到11点,早来半小时能少等会儿。”今年更方便了,社区说可以提前三天在“北京民政”公众号预约,预约成功会发乘车码,不用再排队领票。

昨天我碰到专线司机王师傅,他正蹲在车边擦轮胎。穿藏青制服的他袖口沾着机油,见我就笑:“今年还是我跑这条线,第三年了。”他打开车门指给我看:“我加了几个挂钩,方便大家挂伞;还有这个暖壶,是我自己带的,老人喝口热水舒服。”去年有个阿姨在车上突然哭起来,说“好几年没来看爸爸”,王师傅没说话,悄悄把广播声调小,递了张纸巾过去。后来阿姨下车时,他还帮着拎了两大袋纸钱,说“我帮你提到碑前,你慢点儿走”。

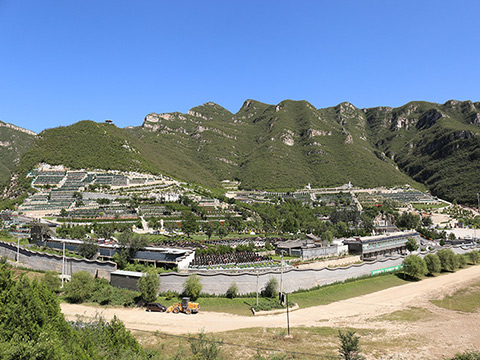

今天早上送奶奶,社区门口已经排了小长队。王师傅从车上下来,跟每个老人打招呼:“李婶,您的桂花糕又香了!”“张叔,您的拐杖别忘在车里啊!”车启动时,广播里传来柔和的女声:“前方即将到达太子峪陵园,请您检查好随身物品,下车时注意脚下台阶。”窗外的景色慢慢变了,高楼变成成片的麦田,麦苗刚抽穗泛着嫩绿色;再往前是陵园门口的松柏,枝叶上挂着晨露,阳光穿过枝叶洒下来,在地上铺了片碎金。

车停稳时,志愿者小杨已经站在车门边,扶着奶奶的胳膊:“奶奶,慢点儿,我扶您。”奶奶攥着我的手,指了指远处的碑石:“你爷爷就在第三排,去年我们坐这趟车来,他还说‘这司机师傅人好’。”风里飘来一丝蜡梅的香气,是陵园门口的梅树开了,花瓣落在奶奶的银发上,她抬头笑:“你看,你爷爷肯定闻到了。”

其实这趟班车哪是什么“专线”啊?它载着的是一车厢的想念——是奶奶蒸了一早上的包子,是王师傅特意带来的暖壶,是志愿者扶着老人的手,是每一个人对亲人说的“我来了”。清明的风里,班车的引擎声、志愿者的笑声、老人的絮语混在一起,成了最温暖的旋律。车窗外的松柏越来越密,碑石上的名字在阳光下泛着暖光,我忽然明白,原来最珍贵的想念从来都不是轰轰烈烈的仪式,而是这样一趟慢腾腾的班车,把你稳稳送到亲人身边,让你能轻轻说一句:“我来看你了。”