清明的风裹着桂香钻进衣领时,张阿姨正蹲在海棠树下的墓碑前,用手帕轻轻擦去碑面上的细尘。"老头子,桂花糕买了你爱吃的那家,还是热的。"她把纸包打开,蒸汽混着桂香飘起来,像极了老伴生前在厨房熬粥的样子。这里是天慈墓园,她老伴的"家",也是她心里最踏实的去处——因为早在三年前,他们就一起选好了这块永久墓地,连旁边的海棠树都是两人亲手栽下的。

对于中国人来说,"永久"从来不是一个抽象的时间刻度,而是刻在骨血里的"不分开"。就像小时候妈妈藏在衣柜顶层的水果糖,不管过多久翻出来,糖纸还是原来的图案;就像老家院门口的老槐树,哪怕巷子里的房子拆了又建,树洞里还留着小时候塞进去的玻璃弹珠。天慈墓园的永久墓地,恰恰接住了这份朴素的执念——每一方土地都被写进长期契约,没有"二十年到期"的恐慌,没有"以后怎么办"的焦虑,它承诺的是"一直都在":你今天栽的海棠会一直开,你刻在碑上的"老伴"会一直在,你想对他说的话,不管过十年还是二十年,都能找到地方说。

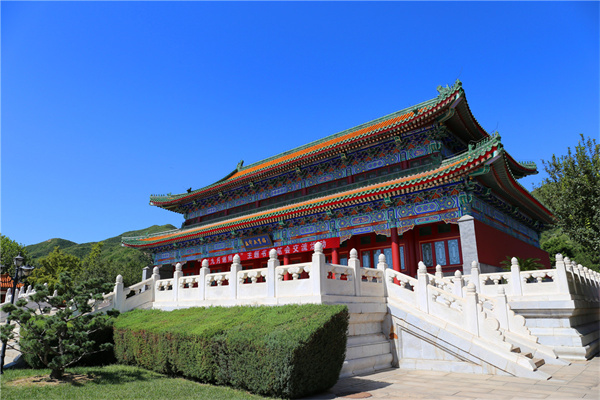

走进天慈的园子,你很难把它和"墓园"的刻板印象联系起来。香樟树的影子在鹅卵石小径上织成碎金,月季沿着围墙开成粉色的河,连墓碑都不是整齐划一的灰白——有的碑顶摆着陶制的小猫,是逝者生前养的;有的碑身上嵌着彩色照片,照片里的姑娘抱着吉他笑;还有的碑前摆着一排多肉植物,标签上写着"妈妈的小肉肉,要好好长大"。园区的园丁说,这些"不整齐"都是特意留的:"永久墓地不是'存放',是'陪伴',得让每块地都带着主人的脾气。"就像张阿姨的海棠树,园丁从不会剪得太齐,说"这是老两口的回忆,得留着自然的样子"。

更让人安心的,是藏在细节里的"一直都在"。园区的保洁阿姨会记住每块墓碑的小习惯:3排5号的老周爱喝龙井,每到他生日,阿姨会泡一杯茶放在碑前;7排2号的小囡喜欢小熊,保洁时会把游客碰掉的玩偶轻轻放回原位;就连碑缝里的小草,园丁都会特意留着——那是逝者女儿去年春天种的,说"这是妈妈最爱的三叶草"。小吴是去年冬天来的,他给去世的妈妈买了永久墓地:"我妈走的时候我在外地,没赶上最后一面。我怕以后搬家,怕找不到她。但这里说'永远都在',现在我每次来都带芋泥蛋糕,坐在碑前和她聊工作,聊新买的猫,就像她还在客厅织毛衣,我在旁边吃蛋糕一样。"

上星期碰到张阿姨时,她正蹲在海棠树下捡花瓣。"你看,这花今年开得比去年艳。"她把花瓣收进纸包,说要带回家做香包。风里飘来园区广播的钢琴曲,是《梁祝》,是老伴生前最爱的曲子。"我打算明年把孙子的照片加在碑上,"她摸着碑面,眼睛弯成月牙,"让老头子看看重孙子长什么样。反正这里永远都在,我们的故事,能慢慢讲。"

天慈的永久墓地,从来不是一块冰冷的土地。它是张阿姨的桂花糕,是小吴的芋泥蛋糕,是海棠树的花瓣,是三叶草的露珠。它是我们对亲人的"不变"——不管时光怎么流,不管我们走多远,只要回来,就能找到那个熟悉的身影,就能说一句"我来了",而风会把这句话,轻轻吹到碑前的花里。这就是永久的意义:不是时间的无限,是牵挂的永恒。