清明的雨丝裹着桂香飘进天堂公墓的铁门,我蹲在第三排银杏树下擦母亲的碑,指尖蹭过碑上“岁岁平安”那四个字——这是去年我特意让师傅刻的,母亲生前总说我性子急,要我“慢着点,岁岁都要平安”。

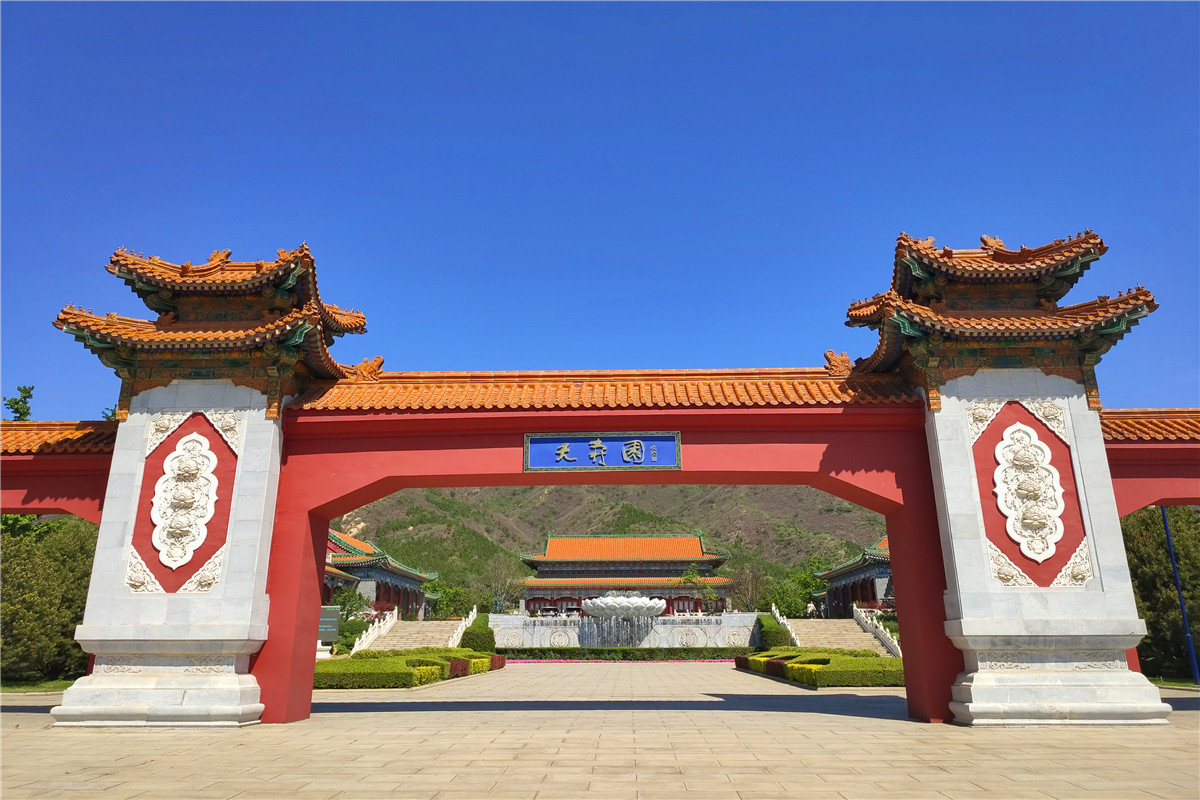

旁边传来两个阿姨的对话,声音像浸了水的棉花,软乎乎的却听得清:“你知道吗?山顶那座‘福泽园’,要八十万呢。”我手里的毛巾顿了顿,抬头望向山坡上那片隐在松影里的青灰石碑——那是整个墓园位置最好的地方,正对着中轴线,抬眼能看见远处黛色的山,低头是整园的樱树,春天风一吹,粉色的花瓣会顺着风势飘过来,落在碑前的石台上,像撒了一把温柔的雪。

我倒回去找守墓的张叔问,他抽着烟,烟圈绕着他的白发飘:“福泽园的碑可不是随便做的。石材是从福建运过来的汉白玉,你看那纹路,像不像云?师傅得顺着天然纹路雕,每一道刻痕都要手磨三天,不然就破坏了石纹的灵气。碑顶的石狮子是苏州老周雕的,你凑近看,狮子的睫毛根根分明,连爪子上的肉垫都刻出了纹路——老周说,这是给逝者守着门,得仔细。”他弹了弹烟灰,指了指山坡,“还有那位置,当年规划的时候,设计师蹲在那里看了三天太阳,说‘上午的光刚好照在碑面上,不刺眼,也不昏暗’——你想啊,人活着的时候都喜欢亮堂地方,走了也得让他们舒服。”

去年冬天我见过买福泽园的人,是个穿旧夹克的叔叔,袖口磨得起了球,手粗糙得像老树皮,指节上还有几道没好全的伤口——后来才知道,他是工地上的钢筋工,攒了三年的钱,才凑够福泽园的首付。他来选碑的那天,天上飘着细雪,张叔给他倒了杯热乎的姜茶,他捧着杯子,手在发抖:“我爱人走的时候才五十二,肺不好,熬了半年。她生前最喜欢看樱花,以前每年都要拽着我去武大,挤在人群里拍照片,后来病了,连下床都难,只能隔着窗户看楼下的小樱花树。”他摸着福泽园的碑面,指腹蹭过碑上预留的位置,眼睛红了:“我跑了三个墓园,就这里的樱树最密。上周我来踩点,看见樱树发芽了,小芽儿像她以前戴的珍珠发夹。”

后来我再去墓园,总看见他的身影。春天的时候,他蹲在碑前摆樱花枝,枝桠上还沾着晨露;夏天的时候,他搬个小椅子坐在碑旁,扇着蒲扇,说“你怕热,我给你扇扇风”;秋天的时候,他捡了满满一盒子银杏叶,压在碑前的石缝里,说“这叶子像你以前织的围巾”;冬天的时候,他裹着厚棉袄,把热水袋放在碑前,说“别冻着,我给你捂捂手”。

其实我有时候会想,所谓“最贵”的墓,到底贵在哪里?是汉白玉的石材?是苏州师傅的工艺?还是那能看见山的位置?直到那天看见叔叔蹲在碑前,把樱花味的蛋糕拆开,用勺子挖了一口,放在碑前的石台上:“你以前最爱的樱花蛋糕,我排队买的,还是热的。”风掀起他的衣角,吹得碑上的云纹动起来,像爱人的手,轻轻摸了摸他的头——原来“贵”从来不是数字,是我想把你的“喜欢”,多留一点;是我想把你的“习惯”,多守几年;是我想在每一个季节,都能和你“一起”,看樱花落,看银杏黄,看风里的云,像你以前那样。

清明的雨还在下,我擦完母亲的碑,站起身往门口走。路过福泽园的时候,看见那个叔叔还蹲在那里,面前的蛋糕盒空了