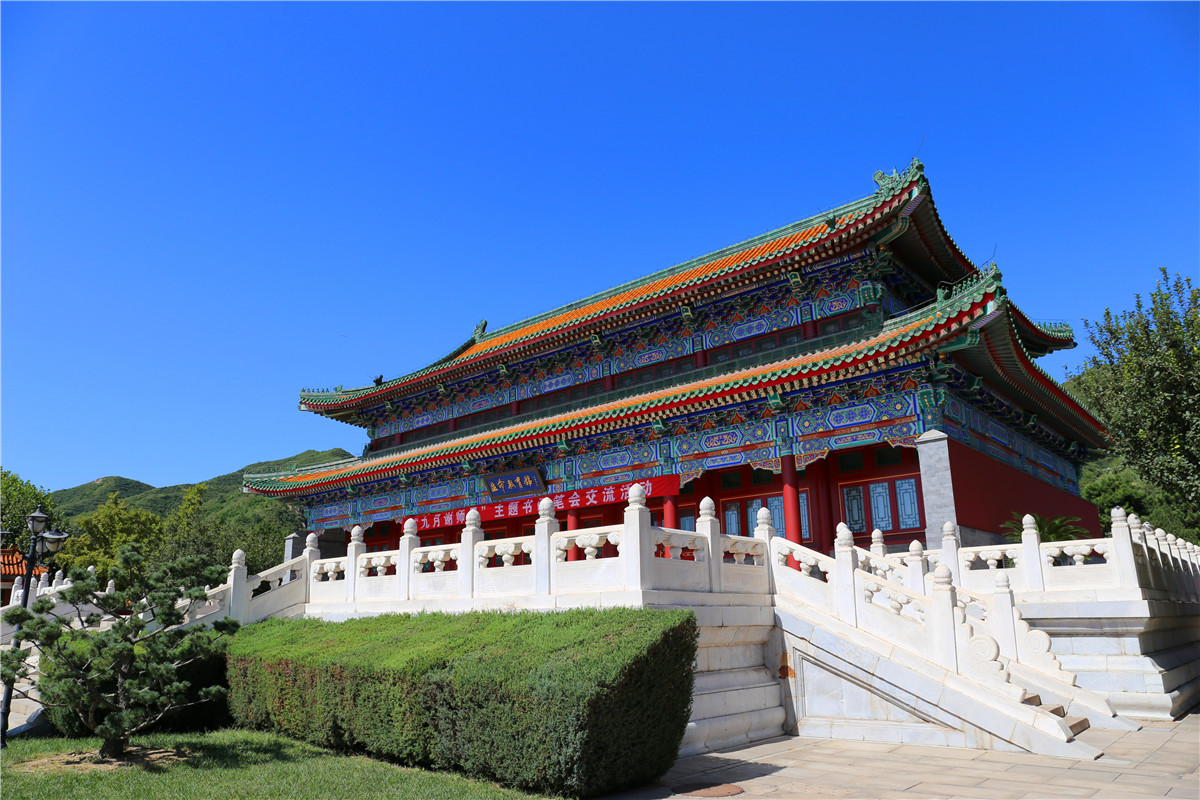

十月的遵化裹着秋意,清东陵旁的银杏叶刚染成蜜色,沿着马兰峪的公路往北走,过了般若桥,就能看见万佛园的红山门——不是那种朱红得刺眼的颜色,是像旧书封皮一样的酱红,门楣上“万佛园”三个字是启功先生写的,笔锋里带着温厚。

进了门,最先撞进眼里的是两排侧柏,树干粗得要两个人合抱,枝叶织成绿色的穹顶,阳光漏下来,在青石板路上撒下碎金。沿着小路往深处走,左手边是般若湖,湖水清得能看见水下的青荇,几只白鹅扑棱着翅膀游过来,脖子弯成好看的弧线,偶尔低头啄一口水里的浮萍。湖边的石凳上刻着“静”字,是用篆书刻的,摸上去有岁月的温度——这些石凳是开园时就放在这儿的,已经陪了万佛园二十多年。

绕过湖弯,万佛塔就立在眼前了。13层的塔身,每一层的檐角都挂着铜铃,风一吹,铃声像远处的诵经声。塔身上嵌着一万尊汉白玉小佛像,每尊都只有手掌大,却刻得极细:有的眉心点着朱砂,有的手里捧着莲花,有的闭着眼睛,睫毛根根分明。春天的时候,塔下的玉兰开了,白色的花瓣落在佛像的肩膀上,像给佛披了件轻衫。爬到塔顶,能看见整个万佛园的全景:般若湖像块绿宝石,小路像丝带一样绕着湖,远处的燕山披着淡蓝的雾,连风里都带着松脂的香。

万佛塔的西边是碑林。石碑沿着山坡排开,有的立得直,有的斜着靠在石头上,像一群说着悄悄话的老人。碑上的字五花八门:有楷书的《心经》,笔锋刚硬得像出鞘的剑;有行书的祈福文,写着“愿母亲在西方极乐世界安好”;还有小孩写的歪歪扭扭的字,“爷爷,我考了一百分”——这些碑都是家属自己立的,没有规定格式,想写什么就写什么。有块刻着“老周的菜园”的碑,后面种着几棵西红柿,叶子上还挂着露珠,是老周生前爱种菜,家属特意种的。

再往山上走是墓葬区,每块墓地都隔着至少两米的距离,种着自家选的树:国槐、银杏、紫薇,春天开红花,秋天结红果。张阿姨的父亲葬在紫薇树下,她说父亲生前爱养紫薇,第一次来选墓时,风把紫薇花吹得落了一身,突然就觉得“爸肯定喜欢这儿”。冬天来的时候,雪盖在松柏上,墓前的石桌上放着工作人员帮忙照顾的仙客来,红花配白雪,特别显眼。

万佛园的服务藏在细节里。门口的接待处有保温桶,常年装着姜茶,冬天递上一杯,暖得焐热指尖。园区有免费的减震轮椅,推起来不晃;移动厕所里放着卫生纸和洗手液,没有异味。还有“代祭服务”——没时间来的话,打个电话,工作人员会买新鲜菊花放在墓前,拍张带当天天空或树叶的照片发过来,像亲自来了一样。

去年冬天陪朋友去祭拜,雪下了一夜,万佛园成了白色世界。松柏枝桠挂着雪,像裹了糖霜;万佛塔檐角的冰棱,阳光一照像水晶。朋友蹲在母亲墓前,把热奶茶放在石桌上——母亲生前爱喝珍珠奶茶,“妈,我给你带了热的”,雪落在她头发上,她却笑了:“这儿的雪都比别处软。”

其实万佛园最动人的,是把“死亡”变成了“回家”。没有刺鼻的烧纸味,没有刺耳的哭声,只有风里的铃音、湖里的鹅叫、树上的鸟鸣。它像温柔的拥抱,告诉你:想念的人住在风里、花里,住在你想起他们时心里的光里。

走出万佛园时,夕阳把山门染成橘红色,门口卖花摊的老板娘笑着说:“明天来留新鲜百合。”风里飘着百合香