北京的秋总来得直白,八达岭的风卷着银杏叶往南飘,路过昌平城的时候,把十三陵的苍松染成了深绿。很多人顺着这股风找过来——不是为了看定陵的神道,也不是为了拍长陵的红墙,而是要寻一个藏在松涛里的地址:景仰园骨灰林。它不像故宫那样刻在旅游手册上,却像一根细细的线,系着无数人心里最软的那个角落。

景仰园的位置说巧也巧,刚好落在天寿山的“臂弯”里。往南走三公里是十三陵的大宫门,朱红的门钉还留着明朝的温度;往北倚着茂陵的后陵墙,墙根的野菊年年开得比别处早;东边挨着昌赤路,路边的国槐从春天就开始落槐米,碎碎的黄撒在柏油路上,像撒了一路的思念;西边是一片人工林,种的都是油松和侧柏,树龄比园子里的很多墓碑都大,风一吹就发出像老人咳嗽似的沙沙声——倒也不吓人,像极了爷爷当年坐在老槐树下摇蒲扇的声音。

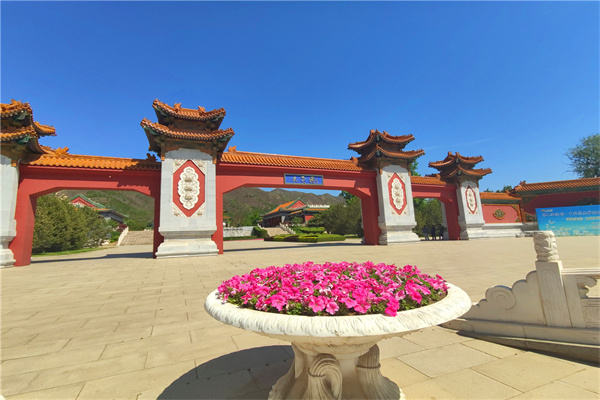

第一次找景仰园的人总怕迷路,其实它的“存在感”比想象中强。地铁昌平线到昌平站,出站口右转有个卖糖炒栗子的摊子,顺着摊子旁边的公交站坐314路,坐够八站,听见售票员喊“景仰园到了”,抬头就能看见那座红漆门楼——门楣上的“景仰园”三个字是烫金的,在阳光下闪着温和的光,不像有些陵园的招牌那样冷硬。自驾的话更省心,京藏高速转昌赤路,过了定陵的石牌坊再往前开两公里,路边的指示牌会用箭头指着“景仰园”,跟着箭头走,就能看见门岗前的两棵银杏树——秋天的时候,叶子黄得像撒了一地碎金,连风都跟着慢下来。

园子里的人总说,景仰园的地址不是“坐标”,是“锚点”。它锚住了那些没说出口的话:比如妈妈生前爱吃的驴打滚,比如爸爸没教完的钓鱼技巧,比如孩子小时候画的歪歪扭扭的全家福。园子里有条青石板路,从正门一直通到思亲亭,路两边种着玉兰花,春天开的时候,像举着满树的白蜡烛;亭子里有张石桌,刻着“饮水思源”四个字,常有人坐在那里摆上一杯热茶,对着墓碑说说话——茶烟飘起来的时候,连风都跟着静下来,像在帮着把话传给天上的人。

其实对于来找景仰园的人来说,地址从来不是终点。你可能会在门口遇到卖花的老太太,她会笑着递过一束白菊:“刚摘的,新鲜得很。”你可能会在园子里碰到打扫的大爷,他会指着小路说:“往左转第三个路口,那排松树下就是你要找的地方。”你甚至会在思亲亭遇到一个哭红眼睛的姑娘,她抱着一本相册,里面是和奶奶的合影——这些碎片拼起来,才是景仰园真正的“地址”:它不是地图上的经纬度,是风里的桂香,是碑上的温度,是所有没说出口的“我想你”,终于有了一个可以落脚的地方。

当你顺着昌赤路的银杏叶走到景仰园门口,推开那扇红门,听见松涛裹着桂香飘过来,看见墓碑上的名字在阳光下泛着光——你就会明白,所谓的地址,不过是把思念变成了一个可以触摸的地方。它在昌平的秋光里,在十三陵的苍松间,在每一片飘落在墓碑上的银杏叶里,等着每一个带着思念来的人,说一句:“我来了,你还好吗?”